L’identità, in quanto dimensione psichica complessa, è la sintesi tra quattro condizioni. Innanzitutto, l’immagine che abbiamo di noi stessi e degli altri, in quanto altro-da-noi, cioè distinti e separati da noi, anche in relazione alle nostre emozioni, ai nostri sentimenti, alle nostre aspirazioni e ai nostri desideri. In secondo luogo, le nostre appartenenze, ovvero i nostri diversi ruoli sociali. Poi, l’immagine che gli altri hanno di noi e che diventano per noi valutazioni, giudizi, conferme, rifiuti o disconferme. Infine, le differenti percezioni che abbiamo di noi stessi e dei nostri ruoli sociali, dimensioni che cerchiamo il più possibile di allineare per dare a noi stessi e di noi stessi un’idea di coerenza. Il contesto di appartenenza (gli altri) ha un ruolo determinante nella formazione dell’identità dell’individuo, come spiega Anna Oliverio Ferraris nel suo libro La ricerca dell’identità. Come nasce, come cresce, come cambia l’idea di sé, (Giunti, Firenze, 2002), da cui sono tratti i riferimenti teorici di questo articolo.

L’identità

Molti filosofi, sociologi e psicologi hanno trattato il tema dell’identità. Per i filosofi dell’antica Grecia, l’identità personale è il passaggio dell’anima dallo stato di dispersione a uno stato di concentrazione (Platone, Fedone). Tale passaggio forma un nucleo stabile e permanente che è l’identità personale, la quale ha come suo implicito riconoscimento l’alterità dell’altro, poiché ciascuno è se stesso soltanto rispetto a colui dal quale si differenzia.

Già, dunque, in antichità, l’identità personale è considerata in relazione al contesto sociale e alle sue ingerenze su di essa. In epoca più recente (1890), lo psicologo William James spiega la personalità con la metafora del torrente che ha confini ben netti, distinti dall’ambiente che lo circonda, che scorre in continuità nella direzione della sua lunghezza e che si muove in autonomia. James spiega che la perdita di uno solo dei tre elementi è causa di disagio e patologia, poiché ogni mancanza restituisce una sensazione di carenza nella coesione e nella continuità personale, rafforzando la convinzione che azioni e pensieri siano controllati da forze esterne. Senza identità, infatti, è difficile posizionarsi nel mondo, compiere delle scelte coerenti, relazionarsi agli altri e individuare linee di condotta che abbiano senso e significato.

Nel capitolo “La coscienza di sé” del volume Principi di psicologia, egli spiega che come l’identità globale della persona è definita, a livello sociale, dal suo ruolo, a livello individuale è confermata da procedure più intime e autobiografiche (il nome, le storie e le tradizioni di famiglia, i comportamenti abituali ecc.).

La teoria interazionista dell’identità

William James è stato il primo psicologo ma non il primo pensatore ad occuparsi di identità. Già nel 1694, nel suo Saggio sull’intelletto umano, il filosofo inglese John Locke spiegava che gli elementi costitutivi dell’identità sono l’autocoscienza e la continuità della memoria del passato, argomenti ricorrenti in questo trattato sull’autobiografia per la consapevolezza di sé.

La memoria, spiega Locke, è la dimensione psichica che permette all’identità personale di esistere, visto che anche quando non siamo capaci di ricordare ciò che abbiamo vissuto sappiamo sempre chi siamo e chi siamo stati. Ma la memoria è sia individuale che collettiva, dal momento che le esperienze condivise definiscono le nostre appartenenze. Il che ricollega l’identità individuale a quella sociale. Tuttavia, nei primi decenni del ventesimo secolo, il filosofo, sociologo e psicologo statunitense George Herbert Mead, considerato tra i padri fondatori della psicologia sociale, spiega con la teoria interazionista come sia difficile operare una netta distinzione tra identità personale e sociale e come il Sé, quale principio autocosciente, possa svilupparsi solo grazie all’immagine che gli altri ci rimandano. Mead distingue due componenti del Sé: il Me, che è la parte socializzata dell’individuo, e l’Io, che è la forza vitale del soggetto che si differenzia dal mondo circostante.

L’identità, dunque, è il risultato dell’interazione tra Me e Io, ma anche di un Io che si immedesima nel punto di vista degli altri per generare un quadro di riferimento oggettivo.

Il Noi e l’Io

Anche per lo psicoanalista statunitense di origini tedesche Erik Erikson (1959), l’identità individuale ingloba sia la dimensione personale che sociale e può essere considerata come un processo di sintesi tra le immagini consce e inconsce che ognuno ha di sé. Con Erving Goffman, sociologo canadese (1963), il Noi prende il sopravvento sull’Io e l’identità diventa messa in scena di sé sul palcoscenico della vita, insieme ad altri attori, ognuno dei quali recita la parte relativa al ruolo (in famiglia, a scuola, in società) che si è assegnato o che gli è stato assegnato ed a cui si sforza di conformarsi per ricevere l’approvazione del mondo.

In tempi più recenti, si torna sulle posizioni di Mead ed Erikson con lo psicologo americano Glynis Breakwell (1986), secondo cui esiste uno stretto legame tra l’identità soggettiva e quella sociale che si distinguono in ordine ad una ragione temporale, essendo la prima il residuo permanente di ogni assimilazione e accomodazione alla seconda, e con il sociologo italiano Alberto Melucci (1991). Quest’ultimo spiega che riferirsi all’identità individuale come staccata dalle sue radici relazionali e sociali sia, di fatto, impossibile. Piuttosto, l’individuo può identificarsi con la sua dimensione sociale solo quando sia in grado di distinguersi dall’ambiente, nonostante sia proprio l’ambiente con le sue relazioni il primum movens di una corretta strutturazione dell’identità individuale. Nessuno, in definitiva, può costruire la sua identità indipendentemente dai rimandi degli altri.

Per questo il lavoro autobiografico creativo ha un enorme valore nel percorso individuale verso la consapevolezza dell’identità.

Il Metodo Autobiografico Creativo

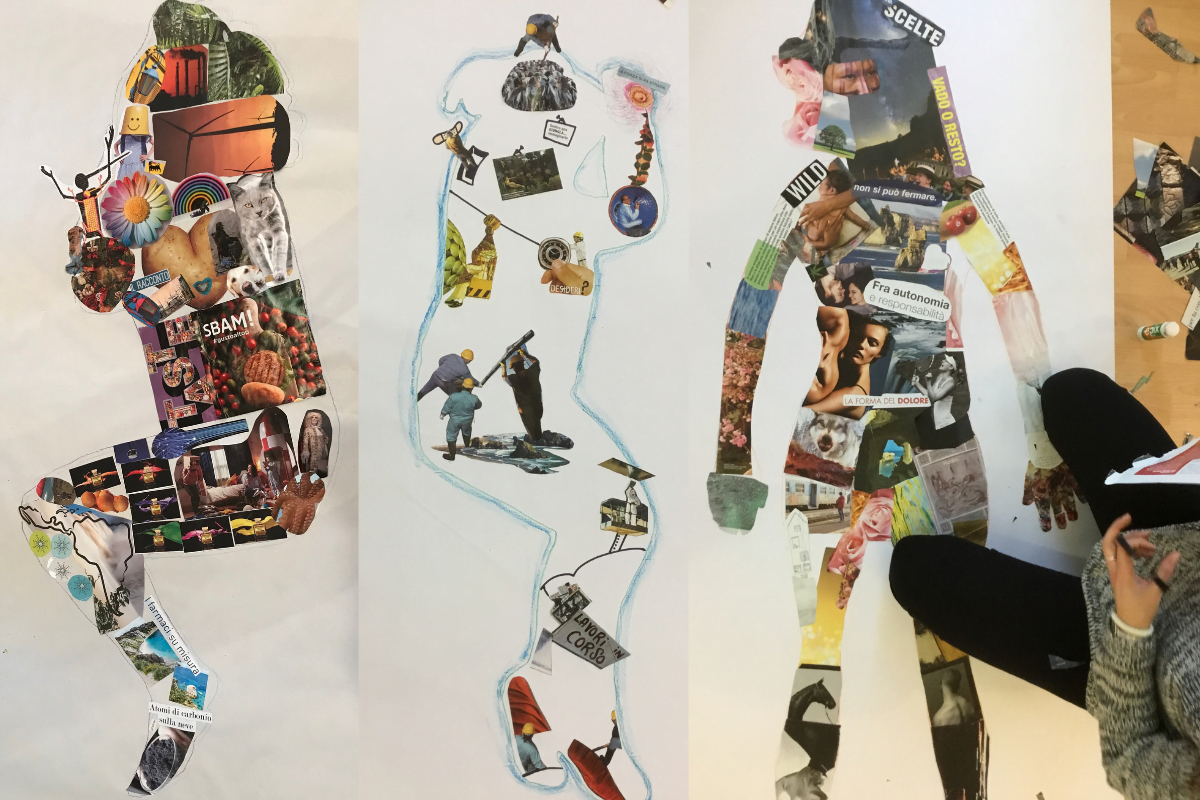

Il lavoro con le sagome corporee del Metodo Autobiografico Creativo facilita la presa di consapevolezza del confine identitario soggettivo, rappresentato come una linea al di là della quale ci sono gli altri e la relazione che ci lega ad essi.

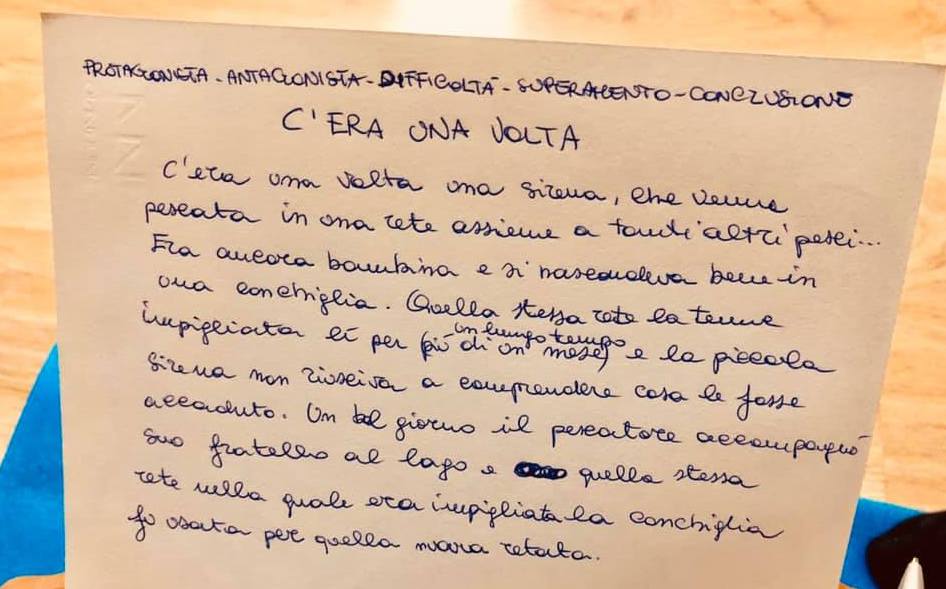

L’identità globale si definisce, allora, per effetto dei continui scambi ed interazioni tra l’identità individuale e quella sociale. In questo lavoro (vedi copertina dell’articolo), l’identità globale è tutto il foglio, fatto dalla sagoma che contiene l’identità individuale e dalla parte bianca, che ospiterà i feedback del gruppo e che rappresenta l’identità sociale: il partecipante riempie la propria forma, vergata sul grande foglio con l’aiuto di un compagno, con disegni e ritagli che raccontano ciò che egli sente di aver dentro, di essere e di voler esprimere e comunicare. In questa fase si esprimono sia le emozioni inconsce, caratterizzanti la personalità, sia gli aspetti che l’individuo riconosce razionalmente di sé, propri di una parte dell’identità personale. Gli altri, che rappresentano la collettività, arricchiscono il messaggio con le proprie sensazioni, scrivendo quello che l’immagine comunica nello spazio vuoto intorno alla sagoma.

Ogni autore ha, così, una gran quantità di informazioni per capire meglio ciò che trasmette, consapevolmente e inconsapevolmente, e accrescere la consapevolezza intorno alla propria identità globale, pur nelle sue dimensioni (individuale e sociale) ben distinte. La persona, attraverso un lavoro del genere in percorsi di formazione, impara anche molte altre cose su di sé, ben oltre ciò che decide coscientemente di raccontare della propria identità.

0 commenti